�R�y�C�J���n

�N�u�}�~���s�� �� ���u���u�q�����~���� "�������r���|�����~����" �{�����u�z�{�p��

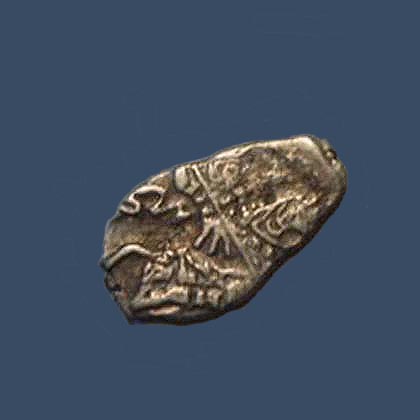

![]() ���������������鎞��A���V�A�̊e�n�ʼnݕ�����������Ă����B

14���I�ɁA���X�N�������ł� �u�a�F���K �t�u�~�s�p�v ��݂���������n�߂����A15���I�ɓ���ƁA���̌����ł��a�F���K�����������悤�ɂȂ��Ă����B

�d�ʂP�O�����F���J �i1/2 �t���g �� 48�]���g�j�N �� 204.75�O�����j �̋₩��200�̃a�F���K����������A����� �u���X�N�����胋�[�u�� �}�����{���r���{�y�z �����v���~���z �����q�|�� �v �ƌĂꂽ �i�����͂܂��A���̓I�ȉݕ��Ƃ��Ẵ��[�u���͑��݂��Ă��Ȃ������j�B

���̎���A�a�F���K����{�I�ȉݕ��̒P�ʂƂ��ď������Ŕ��s���ꂽ���A����ȊO�ɁA�|���[�V�J �����|�����{�p �i���a�F���K�j ��`�F�g���F���b�c�@ ���u���r�u���u�����p �i�l���a�F���K �j �Ȃǂ̋�݂����s���ꂽ�B

���������������鎞��A���V�A�̊e�n�ʼnݕ�����������Ă����B

14���I�ɁA���X�N�������ł� �u�a�F���K �t�u�~�s�p�v ��݂���������n�߂����A15���I�ɓ���ƁA���̌����ł��a�F���K�����������悤�ɂȂ��Ă����B

�d�ʂP�O�����F���J �i1/2 �t���g �� 48�]���g�j�N �� 204.75�O�����j �̋₩��200�̃a�F���K����������A����� �u���X�N�����胋�[�u�� �}�����{���r���{�y�z �����v���~���z �����q�|�� �v �ƌĂꂽ �i�����͂܂��A���̓I�ȉݕ��Ƃ��Ẵ��[�u���͑��݂��Ă��Ȃ������j�B

���̎���A�a�F���K����{�I�ȉݕ��̒P�ʂƂ��ď������Ŕ��s���ꂽ���A����ȊO�ɁA�|���[�V�J �����|�����{�p �i���a�F���K�j ��`�F�g���F���b�c�@ ���u���r�u���u�����p �i�l���a�F���K �j �Ȃǂ̋�݂����s���ꂽ�B

�����o�ƁA�������ƂɃa�F���K�̏d�ʋK�����ω����Ă��āA�ݕ����s�n�̊��育�ƂɊ��Z���K�v�ɂȂ��Ă����B 16���I�ɂȂ�ƁA�m���S���h�̃a�F���K�̏d���̓��X�N���̃a�F���K�̂Q�{����悤�ɂȂ����B ���X�N������������̌������]�������A���V�A���Ƃ̒����W��������������ɔ����āA�n��I�ȉݕ����x�̓��ꂪ�s���ɂȂ��Ă����B 1533�N�ɃC���@���E���@�V���G���B�` �I�r�p�~ �B�p���y�|���u�r�y��, 1530-84 ���R�Ń��X�N������ɑ��ʂ� �i�C���@���l���j�A�ނ̕�G���[�i���ې��ɏA�C����ƁA 1534�N���� �u�G���[�i�E�O�����X�J���̉��v �t�u�~�u�w�~�p�� ���u�������}�p �E�|�u�~�� �C�|�y�~���{���z�v �Ƃ��Ēm���镼�����v���n�܂����B

�G���[�i�̉��v�̖{���́A�Â��ݕ��̗��ʂ̑S�ʓI�֎~�ƁA������ �}���~�u���~�p�� ���������p �i�� Münzfuß�j �̈������ɂ���Đ��������V�����ݕ��̐���ɂ������B �V�����ݕ����x�́A�����������̎���̏I���ɍł��L�͂ł��������X�N���ƃm���S���h�̂Q�̉ݕ����x�̐��I�Z���̊�b�̏�ɍ��ꂽ�B ���̉��v�ł́A���X�N���̃a�F���K �u���X�R�t�J �}�����{���r�{�p�v �ƃm���S���h�̃a�F���K �u�m���S���h�J �~���r�s�������t�{�p�v ���W���ݕ��Ƃ��Đ��肳��A��P�O�����F���J �i204.75�O�����j ����m���S���h�J300�� �i���v�O��260�j�A�܂��̓��X�R�t�J600�� �i���v�O��520�j ���������ꂽ �i�������v�́A�����̏�Ƃ��āA�V�����ݕ��̌y�ʉ���K�R�I�ɔ������̂ł���j�B ���̑���������m���S���h�J�̕��ς̏d����0.68�O�����A���X�R�t�J�͕���0.34�O�����ƂȂ�A�m���S���h�J�P�̓��X�R�t�J�Q�Ɠ��������̂Ƃ��ꂽ�B �܂��A�m���S���h�J100�͂P���胋�[�u���𐬂����̂Ƃ��ꂽ�B

![]() 1534�N�ȍ~�A�m���S���h�J�́A���X�N���A�m���S���h����уv�X�R�t�Ȃǂ́A���V�A���Ƃ̑S�Ă̑������Ő�������邱�ƂɂȂ����B

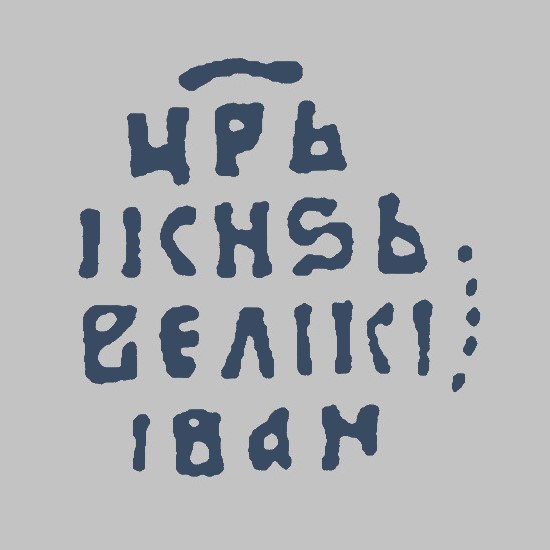

�m���S���h�J�ɂ́A���̕\�ʂ� �u�R�s���[ �i���j �����R�m �r���p�t�~�y�{ �� �{�������u�}�v �̐}�����`����Ă���A���̂��߃R�s���[�̃a�F���K�A���Ȃ킿 �u�R�y�C�J �{�����u�z�{�p�v �Ƃ��Ăꂽ���A���̖��̂̂ق����嗬�ɂȂ�A�m���S���h�J�̖��͔�r�I���������Ɏg���Ȃ��Ȃ����B

�R�y�C�J�̔����̏d���ł��������X�R�t�J�ɂ́A�]�����烂�X�N���̃a�F���K�ɍD��ŗp�����Ă��� �u���������R�m �r���p�t�~�y�{ �� �}�u�����} / �r���p�t�~�y�{ �� ���p�q�|�u�z�v �̐}�����`����Ă���B

���X�R�t�J �i���X�N���̃a�F���K�j �͒P�� �u�a�F���K�v �ƌĂ��悤�ɂȂ����B

1534�N�ȍ~�A�m���S���h�J�́A���X�N���A�m���S���h����уv�X�R�t�Ȃǂ́A���V�A���Ƃ̑S�Ă̑������Ő�������邱�ƂɂȂ����B

�m���S���h�J�ɂ́A���̕\�ʂ� �u�R�s���[ �i���j �����R�m �r���p�t�~�y�{ �� �{�������u�}�v �̐}�����`����Ă���A���̂��߃R�s���[�̃a�F���K�A���Ȃ킿 �u�R�y�C�J �{�����u�z�{�p�v �Ƃ��Ăꂽ���A���̖��̂̂ق����嗬�ɂȂ�A�m���S���h�J�̖��͔�r�I���������Ɏg���Ȃ��Ȃ����B

�R�y�C�J�̔����̏d���ł��������X�R�t�J�ɂ́A�]�����烂�X�N���̃a�F���K�ɍD��ŗp�����Ă��� �u���������R�m �r���p�t�~�y�{ �� �}�u�����} / �r���p�t�~�y�{ �� ���p�q�|�u�z�v �̐}�����`����Ă���B

���X�R�t�J �i���X�N���̃a�F���K�j �͒P�� �u�a�F���K�v �ƌĂ��悤�ɂȂ����B

�u�a�F���K �t�u�~�s�p�v �́A18���I������ �t�u�~���s�p �ƒԂ���悤�ɂȂ����B

�]����胍�V�A�ł́A�ݕ��̐����́A�����ׂ������Đj����ɂ��A�K���ȗʂɓ������蕪���A����ɒ@�������ċ�̒f�Ђ����B ���̂��߁A���̌`��͕s�����ȑȉ~�`�ŁA�]���āA���̒f�Ђɑō����ꂽ�͗l����������S�Ȃ��̂͋ɂ߂ċH�ł���B

�����̉ݕ��́A���� �i�Ђ傤��傤�j �ݕ��Ƃ��Ă̐F�ʂ������A�ݕ���Ɋz�ʊz�͕\�L����Ă��Ȃ��B

�C���@���l�� �\�\ ���X�R�t�J �i���X�N���̏d�ʊ�ɂ��a�F���K�j